〇下水道事業

東京都の下水道の始まりは、コレラの流行による死者の増加により衛生面の改善を図るため、1884年に築造した「神田下水」です。築造後約140年が経過しています。1922年、約100年前三河島汚水処分場の運転が開始されました。近代下水道処理の始まりです。

都市化を図るうえで、住環境、特に衛生上のリスクを回避しなければ社会の土台を揺らしかねないため、人口の多いところから下水道整備を行いました。とはいっても、面的な下水道の整備するのには、下水道管を埋める道路が必要になり、大きな下水道管を埋めるには大きな道路、また埋める深さが深くなると経験と技術力が必要になりますし、費用もかかります。そうは簡単に整備が進みません。

下水道整備に時間を要するところから、1960年代後半から1970年代では、公害や河川の汚濁が社会問題になりました。社会基盤を整えるためには、下水道整備を急いで進める必要があります。

1980年代から多摩部についても下水道整備が始まり、1995年区部はほぼ下水道普及率が100%になりました。その頃下水道施設の築造は、全国的に最盛期となり現在でも築造され続けています。

膨大な労力と費用をかけて埋設した下水道管の耐用年数は50年です。

〇道路事業

下水道も含みますが、道路・港湾・空港・鉄道などをインフラ施設といい、福祉の向上と経済の発展に必要な公共施設のことですが、これら公共施設の老朽化が懸念され、国土交通省は平成24年7月に検討を始めました。同年12月中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故が起こり甚大な被害が生じました。急きょ緊急点検が行われインフラ施設の老朽化対策が図られました。

「国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001040673.pdf)」へリンク

道路といっても、道路表面の舗装の状態だけでなく、橋梁・トンネル・街灯・ガードレールなど複数の施設で構成されています。国土交通省は老朽化が原因で甚大な被害にならないよう橋梁・トンネルなどの大きな施設について、平成26年7月、5年に1度の近接目視の点検を管理者に義務付ける省令を施行しました。

橋梁については、長さが2m以上ある橋梁が全国で約70万橋、市町村の管理する橋梁が約50万橋あります。市町村では橋梁に従事する職員の数が少なく、大きな河川に架かる橋梁や吊り橋などは特殊の機材がないと近接目視ができないため、業務委託費用の捻出が課題の1つですが、国土交通省のリーダーシップにより、道路の老朽化対策は実施されています。

「国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001046640.pdf)」へリンク

〇戸建住宅

戸建住宅は自己所有のため、所有者の意志に委ねられるところが大きいです。修繕費の支出のできる所有者は、よい状態の建物を維持できる反面、詐欺的な要素を含んだ来訪者に修繕工事を依頼することもあります。修繕費の捻出のできない所有者は、今まで修繕しなくても大丈夫だったから今後も大丈夫だろう、と放置し、建物が急速に老朽化することもあると思います。なにかの事情でその建物が空家になり、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などになると特定空家に指定されます。特定空家に指定されると、いずれ住宅用地の特例措置が適用から外され土地の固定資産税が正規の税額となり、最終的には行政代執行で撤去されます。

重要なことは計画を作り、計画に従うことです。

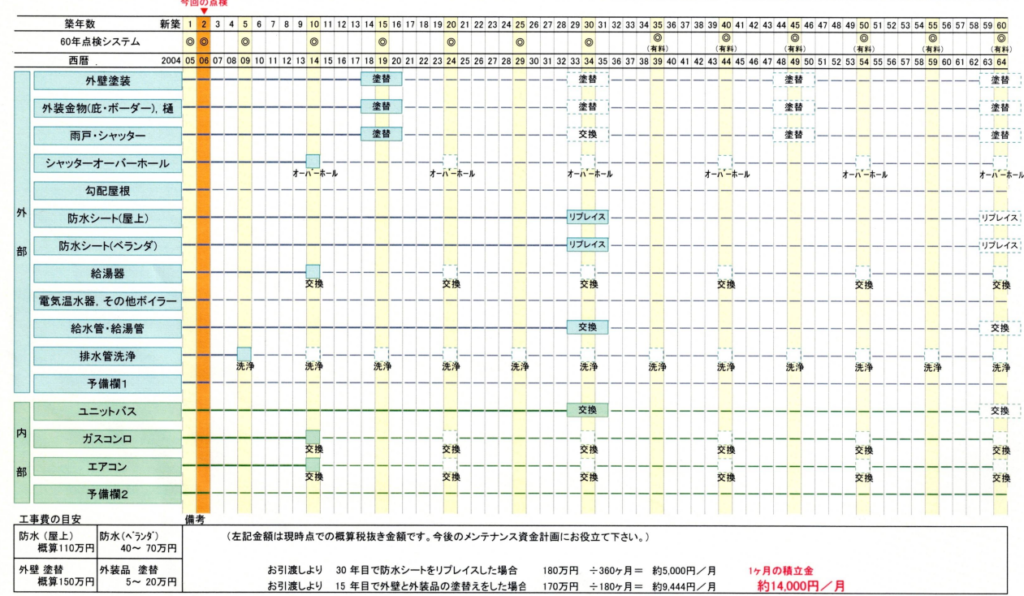

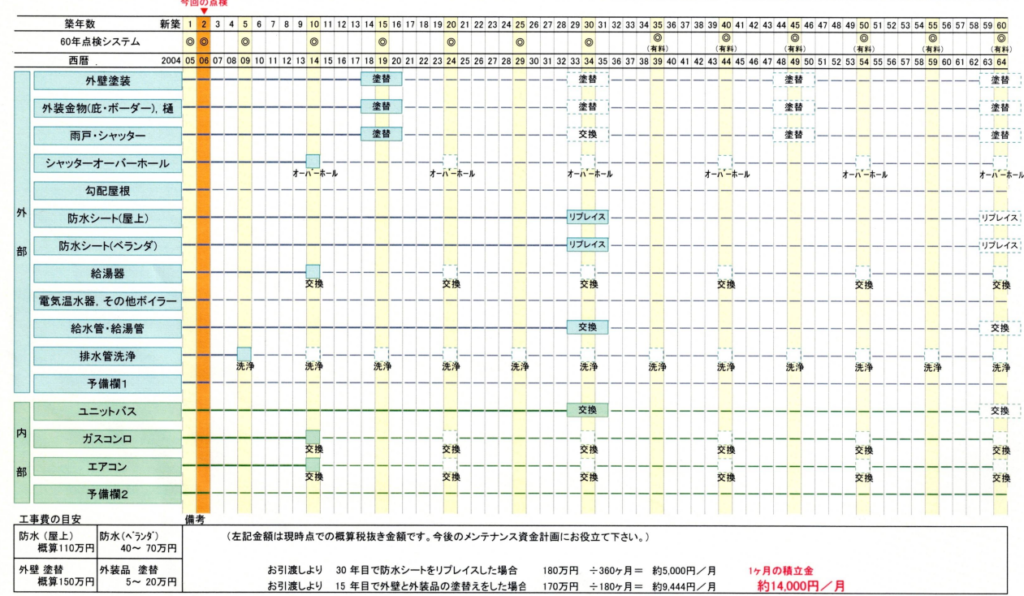

2004年、ぼくは某ハウスメーカーで戸建住宅を建てました。建築後下表の修繕計画書をもらいました。その当時は家を建てたら固定資産税だけで、お金はかからないと思っていたので、下表下段の「約14,000円/月」は衝撃でした。近年の機材費の高騰を考慮すると今後が恐ろしいです。

また地震などの災害から人命を守るため、社会活動の影響を最小限に抑え、迅速に災害前の社会活動を戻すため、耐震性・耐火性が叫ばれ、行政はいろんな取り組みをしています。

世田谷区では、昭和56年5月31日までに着工した木造住宅の耐震化の支援として、無料耐震診断、診断後の助成事業などを行っています。

〇マンション

国土交通省は「長期修繕計画標準様式 長期修繕計画作成ガイドライン 長期修繕計画作成ガイドラインコメント」出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747006.pdf)の冒頭に、マンションは、令和2年末に累計約 675 万戸、約 1,573 万人が居住していると推測され、近年では年間約10 万戸が供給され、首都圏では住宅取得者の半数以上がマンションを選択し、マンション居住者の約6割がマンションを終の棲家と考えている、とあります。

反面、①共同生活に対する意識の相違、②多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、③利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、④建物構造上の技術判断の難しさなど、建物を維持管理していく上で、多くの課題があるとし、適切な長期修繕計画を作成し、これに基づいた修繕積立金の額を設定し、積み立てることが必要としています。

マンションは、専有部分と共用部分で建物等が構成されており、共用部分については、区分所有者全員で団体(管理組合)を構成し管理を行うこととなります。国土交通省の提示するマンション標準管理規約「国土交通省ウェブサイト (001216238.pdf (mlit.go.jp))」の第32条に管理組合の業務の1つとして「長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理」が挙げられています。コメントには

- 建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行っていくことが必要であり、その対象となる建物の部分、修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくことは、円滑な修繕の 実施のために重要である。

- 長期修繕計画の内容としては次のようなものが最低限必要である。

1 計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上 とすること。

2 計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること。

3 全体の工事金額が定められたものであること。 また、長期修繕計画の内容については定期的な見直しをすることが必要である。

- 長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある。

とあります。

マンションは巨大化するにつれ、多くの区分所有者が住み、セキュリティなど最新機器が導入され、管理が複雑になるため、マンション管理士など管理組合の運営を委託せざるを得なくなるマンションが多くあると思います。

でも自分たちの住環境であり財産です。 計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上の修繕計画であるか、外壁補修・屋上防水・給排水管取替え・窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているか、修繕積立金は十分か、定期的な修繕計画の見直しはされているかなど確認してみると、面白味が沸くかもしれません。管理組合の組合員も委託を請ける業者もみんな人です。コミュニケーションこそが大事です。

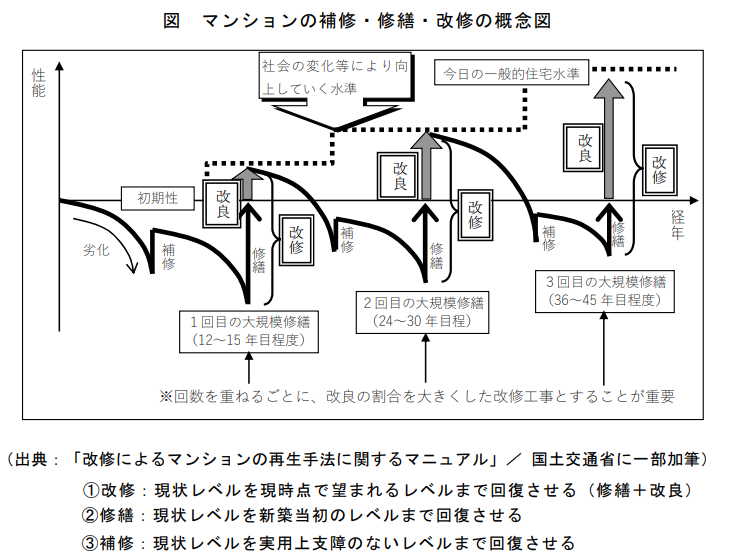

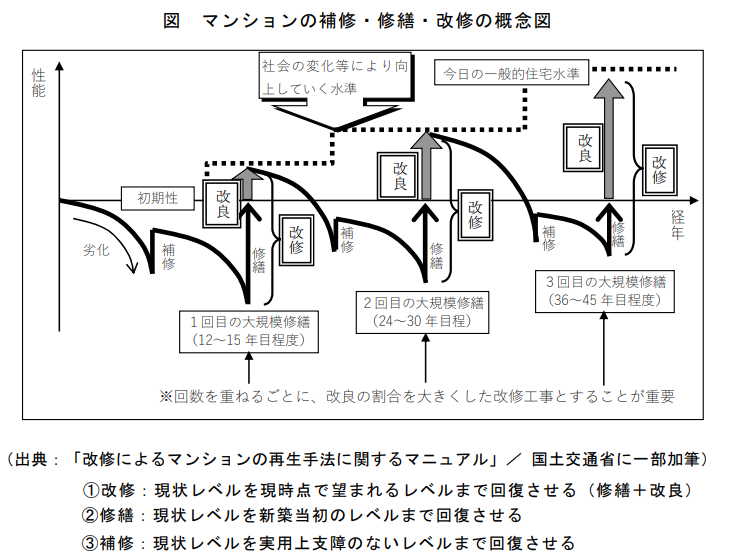

下にマンションの補修・修繕・改修の概念図を載せました。これはマンションだけでなく、インフラ施設、戸建住宅についても同様です。